КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧАСТО

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Л. В. Фархутдинова*, Р. Р. Фархутдинов*

1. Введение

В настоящее время в условиях непрерывного воздействия

экотоксикантов, особенно в крупных промышленных городах, наблюдается высокая

детская заболеваемость. Среди детей дошкольного и младшего школьного возраста

выделяется группа риска - часто болеющие дети, основной контингент которых

составляют дети, более 5-6 раз в год болеющие острыми респираторными заболеваниями

верхних дыхательных путей (ОРЗ) [2,12,15]. Причинами их частой заболеваемости

считают иммунологическую недостаточность, аллергическую настроенность и многие

другие факторы [8]. В то же время реакция организма на воздействие внешней

среды обеспечивается не только определенными органами и системами, а

взаимодействием их между собой. Оптимальное соотношение гомеостатических

показателей деятельности разных функциональных систем, определяемое как

функциональное состояние (ФС), характеризует состояние здоровья; нарушение же

этого соотношения ведет к развитию патологии [13,14]. В настоящее время для

диагностики ФС предложен ряд методов, в основе которых лежат разные принципы и

подходы [1,5,6]. Однако новые исследования в области изучения адаптации, уточнение

механизмов участия в них различных систем, обеспечивающих качество

защитно-приспособительных реакций, определяют поиск новых объективных методов

диагностики функционального состояния.

Целью настоящего исследования явилась

комплексная оценка функционального состояния часто болеющих детей и разработка

принципов его патогенетической коррекции.

2. Материал и

методы исследований

В период

клинической ремиссии обследовано 240 детей в возрасте от 4 до 9 лет, болеющих

ОРЗ чаще 5 раз в год. Группа контроля состояла из 60 здоровых детей того же

возраста.

С помощью

адекватных функциональных нагрузок исследовали функциональное состояние систем,

обеспечивающих качество защитно-приспособительных реакций - центральной нервной

системы (ЦНС), вегетативной нервной системы (ВНС), церебральной гемодинамики.

Принимая во внимание значение состояния микроциркуляции и свободнорадикального

окисления в поддержании гомеостаза, исследовали состояние этих систем.

Учитывали иммунологические и общеклинические показатели периферической крови.

Функциональное состояние ЦНС изучали методом

электроэнцефалографии (ЭЭГ), исследовали нервно-эмоциональное реагирование

методом электромиографии (ЭМГ) мышц орального полюса, изменение

биоэлектрической активности (БЭА) которых отражает деятельность лимбических

систем мозга [4]. ЭЭГ проводили по стандартной методике [7] на восьмиканальном

энцефалографе ЭЭГ-8S (Венгрия),

регистрировали фоновую активность и реакцию на гипервентиляцию и

фотостимуляцию. При ЭМГ

использовали нагрузки в виде речевого материала для запоминания и устного

счета. Состояние ВНС оценивали на основании изучения исходного вегетативного

тонуса (ИВТ) по клиническим признакам, адаптированно к детскому возрасту

[9,11], исследовали вегетативную реактивность и

вегетативное обеспечение деятельности по

показателям клиностатической и ортостатической проб. Реоэнцефалографию

(РЭГ) проводили в покое и с функциональными

нагрузками (гипервентиляция и речевой материал

для запоминания) на четырехканальном реографе по общепринятой методике [10]. Микроциркуляцию изучали методом биомикроскопии сосудов

бульбарной конъюнктивы. Использовали бинокулярный стереоскопический микроскоп.

Получали фотографическое изображение с суммарным увеличением до 200 раз.

Проводили иммунологические исследования I-II уровня.

Состояние свободнорадикального окисления оценивали на основании изучения

процессов генерации активных форм кислорода (АФК) клетками крови методом

спонтанной и стимулированной люминол-зависимой хемилюминесценции (ХЛ) цельной

крови [3,16,17].

Статистическая обработка проведена с применением

пакета программ STATISTICA 5.0

(5 Release,

ã StatSoft, 1996).

3. Результаты

В группе здоровых детей показатели

периферической крови и иммунологические показатели находились в пределах

возрастной нормы. По данным ЭЭГ, у большинства здоровых детей (94,67%)

наблюдалось нормальное зональное распределение ритмов. После функциональных

нагрузок у 3 детей с нормальной фоновой ЭЭГ наблюдалась дезорганизация основных

ритмов. При проведении ЭМГ мышц орального полюса значительных отличий у детей

разных возрастных подгрупп не было. По данным признакам группы были

статистически однородны. Исходная фоновая активность составила в среднем 8,21+0,11 мкВ, при функциональной нагрузке - 71,29+23 мкВ. При оценке ИВТ среднее количество ваготонических

признаков было 5,56+0,21; симпатикотонических - 1,95+0,18.

По данным РЭГ, у здоровых детей реакция

церебральных сосудов на нагрузку носила разнонаправленный характер, чаще в

сторону повышения тонуса, при этом показатели не выходили за пределы нормы;

восстановление исходного фона РЭГ происходило в течение 15 - 20 минут. У 6

детей были выявлены нарушения микроциркуляции сосудистого характера в виде

повышенной сетчатости сосудов и их меандрической извилистости, у остальных - в

пределах нормы.

Показатели

люминол-зависимой ХЛ цельной крови, несмотря на некоторый разброс значений,

находились в пределах нормального ожидаемого распределения. Светосумма

спонтанной ХЛ составила 30,13+2,52 усл. ед.,

стимулированной - 432,00+13,05 усл.

единиц.

Полученная однородность показателей проведенных исследований у здоровых

детей позволила нам использовать эти значения для сравнения при обследовании

часто болеющих детей.

При анализе иммунограмм этих детей отмечалось

достоверное снижение количества Т-клеток

(36,79+2,50%) в основном за счет Т-хелперов (23,36+3,00%)

во всех возрастных подгруппах; снижение

показателей спонтанного и стимулированного НСТ-теста

(0,21+0,01

и 0,41+0,01 усл.ед. соответственно).

При ЭЭГ-исследовании у 204 детей были выявлены нарушения

биоэлектрической активности мозга. При нагрузке у 146 из них наблюдалась

дезорганизация физиологических ритмов, в основном за счет появления

высокочастотных и низкоамплитудных колебаний. При электромиографическом

исследовании исходная фоновая БЭА мышц орального полюса у обследованных детей

были намного выше, чем у здоровых - 47,12+4,32 мкВ (P<0,001). При

функциональной нагрузке амплитуда повышалась до значений, находящихся от 271,12

до 333,49 мкВ. Это свидетельствовало о повышенном эмоциональном напряжении.

При исследовании церебральной гемодинамики у 79,17%

детей отмечены отклонения от нормы, чаще в виде повышения тонуса сосудов,

нарушения артериального притока, нарушения кровообращения на уровне мелких

сосудов, затруднения венозного оттока, асимметрии кровенаполнения. По данным

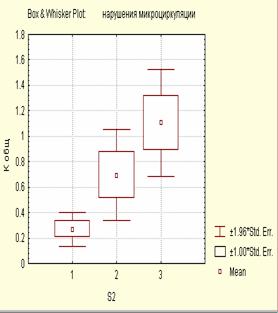

биомикроскопии сосудов бульбарной конъюнктивы, у 178 детей (85,58%) были

нарушения микроциркуляции различной степени выраженности.

У 24 детей сосудистые нарушения микроциркуляции сочетались с внесосудистыми в

виде периваскулярного отека, у 44 детей - с внутрисосудистыми в форме

сладж-феномена артериол и венул. У 110 детей были

только сосудистые нарушения, в основном в виде неравномерности калибра,

выраженной сетевидной структурой сосудов, меандрической извилистости

капилляров. В некоторых случаях были видны микроаневризмы, единичные

артериовенулярные анастомозы.

При изучении ИВТ у 32

обследованных часто болеющих детей были получены данные, свидетельствующие о

нормальном функционировании ВНС, у 138 было преобладание симпатикотонии в тонусе ВНС, у 50 детей - преобладание ваготонии, у

20 детей - выраженная дисфункция обоих отделов ВНС.

Показатели спонтанной люминол-зависимой ХЛ цельной

крови у 57,5% обследованных были повышены, у небольшого количества (12,5%) - в

пределах нормы, у 30% детей - снижены. Показатели стимулированной ХЛ также

имели различные значения, но, в отличие от показателей спонтанной ХЛ, у

большинства детей обследованной группы (60,00%) были снижены. Эти данные

указывали на то, что у большинства часто болеющих детей скорость генерации АФК

была повышена, однако функциональные резервы клеток были снижены.

Таким образом, у часто болеющих детей реакция на

нагрузки в большинстве случаев отличалась от реакции здоровых детей. Полученные

данные указывали на наличие в основном констрикторных реакций церебральных

сосудов и дизрегуляцию корковых структур и лимбических образований. Состояние

микроциркуляции и процессов генерации АФК также свидетельствовало о нарушении

гомеостаза, неадекватности защитно-приспособительных реакций.

Большое разнообразие и неоднородность полученных

данных, свидетельствуя об отличии функционального состояния часто болеющих

детей в период клинической ремиссии от функционального состояния здоровых

детей, не позволяли классифицировать его в соответствии с известными данными.

Анализ результатов обследования выявил широкий диапазон межиндивидуальных

различий. В связи с этим была предпринята попытка классифицировать полученные

данные на основании выделения наиболее значимых параметров.

Для исходных 75 переменных, представляющих собой

показатели проведенных исследований, методом факторного анализа были получены

14 ортогональных факторов, достоверно объясняющих статистические свойства этого

множества. Статистически наиболее значимыми показателями, несущими основную

нагрузку, явились показатели светосуммы спонтанной и стимулированной ХЛ крови, Т-клеточного

иммунитета, НСТ-теста, реографического индекса при

исследовании в покое и при функциональной нагрузке, максимальной амплитуды ЭМГ

при нагрузке, показатели характера и степени нарушения микроциркуляции,

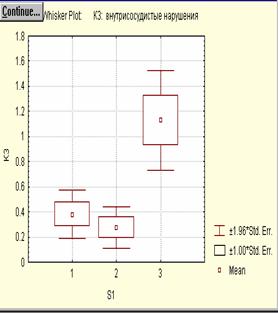

количество симпатикотонических и ваготонических признаков в ИВТ. Наиболее

значимую нагрузку несли показатели светосуммы люминол-зависимой ХЛ цельной

крови и внутрисосудистых нарушений микроциркуляции, имея наибольший вес и связи

с другими показателями.

а

б

Рис.1. Влияние уровня показателей светосуммы

спонтанной хемилюминесценции цельной крови на степень общих (а) и

внутрисосудистых (б) нарушений микроциркуляции.

Изучена зависимость полученных показателей друг от

друга и их взаимовлияние. Выявлена линейная зависимость уровней показателей РЭГ

(учитывался реографический индекс - РИ) при исследовании в покое и с

функциональной нагрузкой, показателей нарушений микроциркуляции и светосуммы ХЛ

крови. При значениях РИ 1,6 и выше, то есть, близких к норме, нарушения

микроциркуляции отсутствовали, при снижении РИ (констрикторных реакциях

церебральных сосудов) регистрировались достоверно значимые уровни

внутрисосудистых нарушений микроциркуляции. Показатели, свидетельствовавшие о

повышенном тонусе сосудов мозга и их неадекватной реакции на нагрузку, были при

повышенных значениях ХЛ крови. При тех же значениях появлялись признаки

внутрисосудистых нарушений микроциркуляции (рис.1). При анализе

взаимозависимости количества симпатикотонических и ваготонических признаков в

ИВТ было выявлено, что с увеличением числа одних из них увеличивается

количество других. Это можно было объяснить наличием у часто болеющих детей

выраженной вегетативной дисфункции обоих отделов ВНС. При дальнейшем

исследовании был применен метод экспоненциальной возрастающей регрессии для

анализа вероятных нелинейных зависимостей. Такая зависимость была выявлена

между уровнями значений светосуммы спонтанной и стимулированной ХЛ крови и

уровнями значений суммы общих нарушений микроциркуляции, количества

симпатикотонических и ваготонических признаков в ИВТ и показателей ЭЭГ.

|

S1 |

32,56 |

|

|

S2 |

310,3 |

|

|

НСТ |

0,39 |

|

|

НСТст |

0,64 |

|

|

РИ1 |

1,77 |

|

|

РИ2 |

1,65 |

|

|

А0 |

8,58 |

|

|

Ах |

73,21 |

|

|

К3 |

0 |

|

|

Кобщ |

0,15 |

|

|

Симп |

1,74 |

|

|

Вагот |

5,29 |

|

A

|

S1 |

18,25 |

|

|

S2 |

186,3 |

|

|

НСТ |

0,33 |

|

|

НСТст |

0,36 |

|

|

РИ1 |

1,74 |

|

|

РИ2 |

1,42 |

|

|

А0 |

15,32 |

|

|

Ах |

88,56 |

|

|

К3 |

0 |

|

|

Кобщ |

4,55 |

|

|

Симп |

1,23 |

|

|

Вагот |

5,32 |

|

Б

|

S1 |

69,65 |

|

|

S2 |

200,5 |

|

|

НСТ |

0,34 |

|

|

НСТст |

0,42 |

|

|

РИ1 |

1,53 |

|

|

РИ2 |

1,47 |

|

|

А0 |

24,05 |

|

|

Ах |

129,2 |

|

|

К3 |

0 |

|

|

Кобщ |

15,36 |

|

|

Симп |

9,69 |

|

|

Вагот |

4,26 |

|

В

|

S1 |

75,55 |

|

|

S2 |

161,2 |

|

|

НСТ |

0,34 |

|

|

НСТст |

0,32 |

|

|

РИ1 |

1,52 |

|

|

РИ2 |

1,32 |

|

|

А0 |

52,36 |

|

|

Ах |

189,1 |

|

|

К3 |

0 |

|

|

Кобщ |

18,04 |

|

|

Симп |

10,79 |

|

|

Вагот |

8,13 |

|

Г

|

S1 |

169,4 |

|

|

S2 |

511,8 |

|

|

НСТ |

0,17 |

|

|

НСТст |

0,46 |

|

|

РИ1 |

1,31 |

|

|

РИ2 |

1,23 |

|

|

А0 |

74,32 |

|

|

Ах |

333,4 |

|

|

К3 |

2,54 |

|

|

Кобщ |

8,63 |

|

|

Симп |

14,23 |

|

|

Вагот |

12,31 |

|

Д

Обозначения:S1,S2-светосуммаспонтанной и

стимулированнойлюминол-зависимойхемилюминесценции цельной крови вусл. единицах,

НСТ,НСТст-показатели спонтанного и стимулированногоНСТ-теставусл. ед., РИ1-реографическийиндекс

при фоновом исследовании,РИ2-реографическийиндекс прифункциональной нагрузке,Аоисходная

фоновая активностьЭМГ,Ах-максимальная

амплитуда ЭМГ при нагрузке,К3- количество балловвнутрисосудистых нарушений

Рис.2. Типологические портреты

классов функциональных состояний часто болеющих детей (построены на основе

медианы параметров каждого класса). А - здоровые дети, Б - 1 класс, В - 2

класс, Г - 3 класс, Д - 4

класс.

Таким образом, показатели ЭЭГ,

РЭГ, ИВТ, характера и степени нарушений микроциркуляции и характера генерации

активных форм кислорода в крови, были взаимосвязаны, при этом нарушение

процессов генерации АФК сопровождало практически все

патологические состояния, характерные для обследованных детей. Выявленные взаимосвязи описывали вероятные патогенетические

механизмы нарушения защитно-приспосо-бительных реакций.

Показатели сосудистых нарушений микроциркуляции исключены из

дальнейшего исследования в связи с линейной зависимостью с показателями РЭГ. Оставшиеся были использованы

в качестве классификационных признаков.

В результате кластерного анализа вся обследованная группа

распределилась на 4 класса, различающиеся по данным признакам. Сравнение абсолютных величин исследованных параметров методом c2 показало, что для всех параметров,

кроме Т-лимфоцитов, имелись статистически значимые различия по критерию согласия.

Однако показатели Т-лимфоцитов были учтены в классификации,

так как имели значение при выборе лечебных воздействий. На

основе медианы параметров каждого варианта были составлены типологические портреты

классов функциональных состояний (рис.2). В соответствии с этими классами были выделены

4 группы детей с характерным для каждой из них симптомокомплексом. В 1 группе было

54 ребенка, во второй - 96 детей, в третьей - 46 детей, в четвертой - 44 ребенка.

Так

как при каждом варианте функционального состояния отмечались характерные нарушения

со стороны систем, обеспечивающих адаптационные реакции организма, был необходим

дифференцированный подход к коррекции функционального состояния часто болеющих детей

и, соответственно, к отнесению ребенка к одному из выделенных классов. Основные принципы лечения: 1) коррекция выявленных нарушений,

2) влияние на свободнорадикальные процессы, 3) адаптогенное воздействие, 4) иммунореабилитация. Результат

лечения определялся на основании достижения коррекции выявленных нарушений и эффективности

коррекции функционального состояния, выражавшейся в адекватности реакции на функциональные

нагрузки и в повышении резистентности организма, в конечном счете приводящей к снижению

частоты заболеваемости.

Таким образом, нами разработан

полипараметрический метод диагностики функционального состояния с оценкой процессов

генерации активных форм кислорода. ФС оценивается относительно

ранее обоснованной модели нормального функционального состояния, определяемого как

"уровень здоровья". Такой подход позволил выявить

изменения функционального состояния в количественном выражении. Использование визуализированных

графических образов анализа многомерных физиологических данных дает возможность

осуществить выбор адекватных мер коррекции и контроль за их эффективностью.

4. Выводы

1. При проведении комплексной оценки состояния часто болеющих детей

в период клинической ремиссии выделено 4 класса функционального состояния с характерным

симптомокомплексом нарушений, требующих дифференцированного лечения.

2. Наиболее значимыми показателями

при оценке функционального состояния являются: показатели светосуммы спонтанной

и стимулированной люминол-зависимой ХЛ цельной крови, показатели реографического

индекса при фоновом исследовании и при функциональной нагрузке, амплитуды ЭМГ при нагрузке, характер и степень нарушений микроциркуляции,

количество симпатикотонических признаков в исходном вегетативном тонусе.

3. В реабилитационных мероприятиях,

направленных на оздоровление часто болеющих детей, целесообразно проводить коррекцию

функционального состояния лекарственными препаратами, влияющими на иммунную систему,

микроциркуляцию и процессы генерации активных форм кислорода, в зависимости от класса

ФС, к которому относится данный ребенок.

Литература

1. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и

патологии.- М.: Медицина, 1979.- 295 с.

2. Вельтищев Ю.Е. Экологически детерминированные синдромы и болезни в

детском возрасте // Педиатрия.- 1996.- Т. 41, N 2.- С. 5-12.

3. Владимиров

Ю.А., Шерстнев М.П. Хемилюминесценция клеток животных // Итоги науки и техники. Биофизика

/ ВИНИТИ.- М., 1989.- Т. 24.- 176 с.

4. Волынкина Г.Ю.,

Суворов Н.Ф. Нейрофизиологическая

структура эмоциональных состояний человека.- Л.: Наука, 1981.- 160 с.

5. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных

состояний. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1992.- 192 с.

6. Дмитриева

Н.В, Шевелев В.Ю. Системный анализ

полипараметрических синдромов у студентов при развитии стресса в период учебы

// Вестник РАМН.- 1998.- N 1.- С. 8-14.

7. Зенков Л.Р., Фокин

М.А. Функциональная диагностика

нервных болезней.- М.: Мед, 1982.- 432 с.

8. Келина Т.И. Роль нейро-эндокринных взаимоотношений в формировании

иммунологической реактивности у часто и длительно болеющих детей // Педиатрия.-

1995.- N 6.- С. 38-41.

9. Лазарев

В.Н., Суздальцев А.Е.

Состояние вегетативной нервной системы при хронических воспалительных

заболеваниях ЛОР-органов у детей // Вестник оториноларингологии.-

1994.-N 1.- С. 27-30.

10.Осколкова М.К. Функциональные методы исследования системы

кровообращения у детей.- М.: Медицина, 1988.- 272 с.

11.Осокина Г.Г. Характеристика адаптивных реакций здоровых детей при

различных функциональных состояниях организма:Автореф.

дисс...канд. мед. наук.- Москва, 1986.- 16 с.

12.Рафель Ю.Б., Попов Ю.П., Ярцева Н.Н. и др. Влияние атмосферных

загрязнений на заболеваемость детей дошкольного возраста // Гигиена и

санитария.- 1991.- N 1.- С. 11-14.

13.Судаков К.В. Диагноз здоровья.- М., 1993.- 320 с.

14.Судаков К.В. Стресс как экологическая проблема

научно-технического прогресса // Физиология человека.- 1996.- N 4.- С.

73-76.

15.Тузанкина И.А.,

Синявская О.А. Часто болеющие дети.-

Екатеринбург: РИО "Вега", 1993.-192 с.

16.Фархутдинов

Р.Р., Лиховских В.А. Хемилюминесцентные методы исследования свободно-радикального

окисления в биологии и медицине.-Уфа, 1995.- 92 с.

17.Ono Y., Kunii O., Kobayashi K., Kanegasaki S. Evaluation of opsonophagocytic

dysfunctions in severely burned patients by luminol-dependent

chemiluminescence // Microbiol-Immunol.

- 1993.- Vol. 7.- P. 563-571.

COMPLEX VALUATION OF

FUNCTIONAL STATE OF

L. V. FARKHUTDINOVA, R. R.

FARKHUTDINOV

Summary

The polyparametric method of functional state diagnosis with

the valuation of the generative process of active forms O2 is

proposed. The functional state (FS) is estimated in regard the model of normal

FS determinited as "health level". This

approach allows to reveal a changeabilities of FS in

quantitative form. Using of the visual graphic modes analysis of the

physiological data gives a possibility to choose the equivalent correction

measures and the control over effectiveness.

|

|

Фархутдинова Луиза

Валеевна окончила

в 1976 году Башкирский медицинский институт. В 1990 году защитила кандидатскую

диссертацию, посвященную вопросам адаптации. Работает врачом-консультантом в

Республиканской детской клинической больние. Автор

более 40 научных работ.

|

|

Фархутдинов Рафат Равильевич - доктор медицинских наук, профессор.

Руководитель межвузовской лаборатории технических систем медико-биологических

исследований. Занимается проблемами типовых патологических процессов и

свободнорадикального окисления. Автор более 250

научных работ.