СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

КРОВООБРАЩЕНИЯ С СОХРАННОЙ И СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

В. В. ШКАРИН*

1. Введение

80-е

и начало 90-х годов ознаменовались повышенным интересом исследователей к

вопросу развития хронической недостаточности кровообращения (ХНК) при

нормальной сократительной функции ЛЖ, в связи с широкой возможностью неинвазивно изучать центральную и внутрисерденую

гемодинамику ультразвуковым методом [1,11,13,17,18, 20].

В

это время изучены основные патогенетические механизмы развития данной формы

ХНК, введена и устоялась терминология, очерчена группа нозологий, приводящих к диастолической форме недостаточности кровообращения (НК),

разработаны инструментальные критерии диагностики и особенности терапии

[18,19]. Наряду с этим нечетко обозначены отличия в клинической картине этой

формы от НК, протекающей со снижением сократительной функции ЛЖ, не полностью

изучен вопрос сравнительной оценки тяжести синдрома двух форм ХНК с показателями

центральной, внутрисердечной гемодинамики, морфо-функциональными показателями

сердца.

Цели

настоящей работы:

1.

Выявление различий клинических и эхокардиографических

(ЭхоКГ) особенностей ХНК, протекающей с сохранной и

сниженной сократительной функцией ЛЖ (по показателю фракции выброса (ФВ) ЛЖ).

2.

Изучение зависимости тяжести синдрома ХНК при 2-х его формах и ее

количественная оценка.

3.

Сравнение удобств использования непрерывной (в цифровом выражении) и дискретной

(по стадиям) шкал при оценке тяжести синдрома ХНК.

2. Материал и методы

В

исследование включались больные, имеющие клинические признаки ХНК. Всего

обследовано 52 человека. Средний возраст - 54,9+ 1,36 лет. Из них мужчин

- 36, женщин - 16. По нозологическим формам больные распределялись следующим

образом: ишемическая болезнь сердца (ИБ), постинфарктный кардиосклероз - 10

человек, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз - 25, дилатационная

кардиомиопатия (ДКМП) - 12, миокардиодистрофия - 3,

миокардит - 2. Сопутствующая артериальная гипертензия (АГ) встречалась у 12

больных.

Количественная

оценка степени тяжести ХНК проводилась в дискретной шкале по критериям Н.Д. Стражеско - В.Х. Василенко. Использовали формализованную

методику Волынского Ю.Д. и Курочкина А.И. [2]. Кроме того, тяжесть (Т)

синдрома ХНК оценивалась в непрерывной цифровой шкале по методике Дж.К. Меметова с соавт.[7]. Обе

методики реализовывались через персональный компьютер по собственным программам

на языке программирования Quick BASIC v.

4.5. У всех больных осуществлялась формализованная оценка клинических

симптомов, эхокГ в В- и М-режимах

на аппарате Toshiba-140А (Япония) по

общепринятой методике [12], с последующей компьютерной обработкой полученных

данных по программе "COR" [14].

Измерялись

и рассчитывались следующие показатели ЭxoKГ: размер

левого предсердия (ЛП), конечный диастолический

размер левого желудочка (КДР), конечный систолический размер левого желудочка

{КСР), отношение ЛП/А, где А - поперечный размер аорты на уровне аортального

клапана, конечный диастолический объем левого

желудочка (КДО), конечный систолический объем левого желудочка (КСО), ударный

объем левого желудочка (УО), масса миокарда левого желудочка (ММ), отношение

ММ/St, где St - площадь поверхности тела,

рассчитанная по формуле де Бойса, индекс объем/масса

(ИОМ), фракция выброса левого желудочка (ФВ), фракция укорочения переднезаднего

размера левого желудочка (ФУ), показатель отношения систолического

артериального давления к КСО (САД / КСО), минутный объем (МО), внутримиокардиальное напряжение стенок ЛЖ (Qm),

показатель отношения толщины задней стенки ЛЖ в конце диастолы к КДР (ЗСЛЖ /

КДР), показатели интенсивности функционирования структур миокарда (ИФС): ИФС1 =

ММ/УО и ИФС2 = ММ/АДп, где АДп

- пульсовое давление, предсердно-желудочковые соотношения (ЛП / КДР и ЛП /

КСР), отношение КСО / КДО.

Все

формулы для расчетных показателей и ссылки на первоисточники приведены в

предыдущих работах [15]. По лейкоцитарной формуле крови рассчитывался

лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа:

![]() где буквами обозначены клетки "белой" крови.

где буквами обозначены клетки "белой" крови.

Оценивалась

также адаптационная реакция пациента по методике Л. Х. Гаркави

[3]. Все больные были распределены на 2 группы. В 1-ю вошли 20 пациентов, у

которых ФВ была равной или более 45 %. Во 2-ю - 32 пациента с ФВ менее 45 %. По

полу и возрасту группы достоверно не различались. Все полученные данные в

формализованном виде заносились в базу данных PARADOX, версия 4.5. Данные представлены в виде М + т, где М - среднее значение

переменной, а т - средняя ошибка.

Статистическую обработку проводили на персональном компьютере, используя

программу Stadia

[5]. Достоверность различий средних оценивалась по непарному Т-критерию Стьюдента, достоверность

различий дисперсий - по F-критерию

Фишера. Достоверность различий качественных показателей и показателей с распределениями,

отличающимися от нормального, оценивали непараметрическим критерием Манна -

Уитни в статистической программной среде PROPHET

5.0. Проводился также корреляционный анализ, использовали коэффициенты

корреляции Пирсона и Спирмена. Последний - при

расчетах с ранжированными дискретными величинами. Т.к. группы различались между

собой по численности, то для определения достоверности различий вычисленных

коэффициентов корреляции между определенными показателями в группах,

пользовались специально предназначенным для этого статистическим блоком в

программе STATISTICA v. 5.0.

3. Результаты

В

1-й группе, с сохранной сократительной функцией ЛЖ, достоверно чаще встречалась

АГ - в 40 % случаев. Во 2-й группе этот диагноз присутствовал в 13,8 % случаев.

В то же время диагноз ДКМП чаще встречался в группе с нарушенной сократительной

функцией ЛЖ, составляя 31 %, против 5 % в 1-й группе. Анализ клинической

симптоматики по группам представлен в табл. 1. У всех больных с сохранной

сократительной функцией ЛЖ в той или иной степени имелся симптом нехватки

воздуха. В целом можно говорить о более легком субъективном течении НК у

больных 1-й группы. Несмотря на это, мерцательная аритмия встречалась в этой

группе чаще - в 50 % случаев, в сравнении с 43 % у больных 2-й группы. У лиц с

сохранной функцией ЛЖ более высокими были цифры АД. Так, систолическое АД (САД)

в среднем составляло 151+7,13 мм рт.

ст., тогда как у пациентов со снижением ФВ < 45 % оно равнялось 139+4,36 мм рт. ст. Различия по диастолическому

АД (ДАД) были менее выражены: 88,8+3,28 и 84,2+1,96 мм рт. ст., соответственно. Разница между группами по этим

показателям статистически недостоверна.

Почти

все больные обеих групп находились в состоянии хронического стресса, поэтому

различий между группами по степени адаптации не было. ЛИИ был выше во 2-й

группе и составил 1,35+0,24 у.е.. В 1-й группе ЛИИ составил 1,02+0,17. Различия

достоверны.

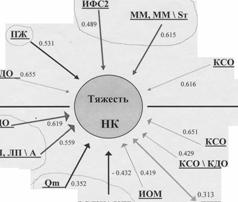

Рис. Связь тяжести синдрома НК с исследуемыми

показателями в 2-х группах. Выбраны

показатели с наиболее значимыми коэффициентами корреляции (последние

расположены возле стрелок) (Объяснения в тексте).

Степень

тяжести синдрома НК по критериям Стражеско -

Василенко существенно не различалась в группах (табл. 2). Количественная же

оценка Т давала достоверные различия между группами, причем Т в 1-й группе была

существенно ниже, чем во 2-й, 1,52+0,18 и 2,15+0,15, соответственно.

Касаясь морфо-функциональных особенностей сердца у больных обеих групп, можно

отметить следующее (табл. 2.):

1.

Существенно меньшие размеры ЛЖ в 1-й группе. Это касается как КДР, так и, в

особенности, КСР.

2.

Отсутствие достоверной разницы в размерах ЛП (показатели ЛП и ЛП / А) при

незначительном превышении их во 2-й группе, хотя абсолютные размеры ЛП были

увеличены в обоих случаях.

При

этом в 1-й группе отмечались явно более высокие значения

предсердно-желудочковых отношений (ЛП/КДР и ЛП/КСР), косвенно отражающих диастолические расстройства ЛЖ и степень перегрузки ЛП

вследствие этого, что, в какой-то мере, может объяснить более высокий процент

мерцательной аритмии у данной категории больных.

3.

При наличии гипертрофии миокарда ЛЖ в обеих группах, по показателям ММ и ММ/St, достоверной разницы

между группами не выявлено. Но ИОМ, отражающий морфо-функциональный тип ЛЖ, был

значительно меньше в 1-й группе и соответствовал нормальному типу, а 2-ю группу

по этому показателю следует отнести к дилатационному

типу. При этом выявлено утолщение стенок

ЛЖ в 1 группе, особенно по показателю ЗСЛЖ / КДР, который во 2 группе был

значительно ниже.

4.

По другим показателям сократительной функции ЛЖ (кроме ФВ) группы достоверно и

значительно различались. В 1-й группе показатели ФУ, САД / КСО, МО, отражающие

эту функцию, были явно выше.

5.

Во 2-й группе достоверно выше оказались показатели ИФС1 и ИФС2, а также Qm,

что отражает большую нагрузку объемом и давлением на кардиомиоциты

ЛЖ в этой группе.

6.

Классифицируя морфо-функциональный тип поражения миокарда в системе координат

(ИОМ - ЛП / КДР (по В. С. Моисееву с соавт. [9]), в

целом 1-я группа относится к рестриктивному типу, а

2-я - к дилатационному типу с рестриктивным

компонентом.

Т.о.

в обеих группах представлен компонент рестрикции, что отражает прогресс

патологии в миокарде ЛЖ [9].

Учитывая

довольно большую разницу между группами как по клиническим, так и по

лабораторно-инструментальным показателям, мы попробовали оценить, с чем связана

степень тяжести синдрома НК в обеих группах методом корреляционного анализа.

Для этого вычисляли коэффициенты корреляции между показателями тяжести синдрома

НК (НК и Т) и остальными изучавшимися показателями (табл. 3, рис.).

Можно

видеть, что тяжесть синдрома НК во 2-й группе больше, чем в 1-й связана с ЧСС,

ЛИИ, размерами и объемами левых отделов сердца: КДР, ЛП, ЛП / А, КДО,

морфо-функциональным типом ЛЖ - ИОМ, степенью внутримиокардиального

напряжения стенок ЛЖ - Qm, показателем ЗСЛЖ / КДР. В

то же время тяжесть синдрома НК в 1-й группе в большей степени обусловлена

показателями гипертрофии миокарда ЛЖ (ММ, ММ / St), размерами ПЖ

(абсолютным - ПЖ и относительным - ПЖ/КДР), показателем КСО / КДО. Как видно из

рис., общими показателями, обусловливающими тяжесть синдрома НК для обеих

групп, были систолические объемные характеристики ЛЖ: КСО и КСО/КДО, с примерно

равными коэффициентами корреляции. Чем больше систолический объем в абсолютном

и относительном исчислении, тем тяжелее протекает синдром НК при обеих формах

НК.

Для

2-й группы характерно усиление степени тяжести с ростом внутримиокардиального

напряжения Qm

и относительным утончением стенки ЛЖ - ЗСЛЖ / КДР, притом что эти показатели

значительно коррелируют между собой (на рис.

объединены частой пунктирной линией). Эти взаимосвязи хорошо объясняются, т.к.

нарастание дилатации ЛЖ при снижении его сократимости вызывает увеличение

конечного диастолического давления ЛЖ, в том числе и

на стенки ЛЖ, и приводит к росту внутримиокардиального

напряжения. А при росте последнего, как известно, возрастает потребность

миокарда в кислороде и возможно снижение в нем кровотока за счет сужения микрососудов, вызванного ростом этого показателя. Следствие

этого - дальнейшее снижение сократительной функции ЛЖ.

Таблица 1

Частота встречаемости клинических симптомов в группах, %

|

Клинический симптом |

Группа с ФВ > 45 % |

Группа с ФВ < 45 % |

|

Одышка: |

|

|

|

Отсутствует |

0 |

10 |

|

Есть в покое |

25 |

30 |

|

Отечный синдром: |

|

|

|

Отсутствует |

50 |

26,8 |

|

Голени и стопы |

40 |

53,3 |

|

анасарка |

10 |

20 |

|

Наличие кашля |

15 |

36,6 |

|

Увеличение печени: |

|

|

|

нет |

40 |

26 |

|

Более 5 см |

10 |

33,3 |

|

Среднее значение |

2,1 см |

3,63 см |

|

Медиана |

1,5 см |

4 см |

|

Отсутствие хрипов

в легких |

66,6 |

43,3 |

|

Наличие мерцательной аритмии |

50 |

43,0 |

Т.о.

возникает порочный круг, и тяжесть НК возрастает. Вторая группа показателей

КДО, ЛП и ЛП / А (объединены редкой пунктирной линией) отражает процессы

дилатации ЛЖ и, в конечном итоге, эти связи также приводят к описанному выше

механизму. Кроме того, увеличение ЛП может отражать застой в малом круге, что

также увеличивает степень тяжести НК. В эту же группу показателей можно отнести

и ИОМ. Все перечисленные выше показатели обусловливают тяжесть НК (центростремительные

стрелки на рисунке). В отличие от них взаимосвязь тяжести НК с показателем

интоксикации организма - ЛИИ имеет обоюдоострую направленность, т.е. застойные

явления и низкая перфузия, прежде всего - в печени и почках, приводят к повышенной

продукции и снижению элиминации "недометаболизированных"

субстратов, что и отражается повышением ЛИИ. Эндогенная интоксикация, в свою

очередь, усиливает тяжесть НК.

Таблица 2

Показатели тяжести синдрома НК и данные ЭхоКГ

у больных с нормальной и сниженной сократительной функцией ЛЖ

|

Показатели |

Группы |

|

|

ФВ > 45 % |

ФВ< 45 % |

|

|

Показатели тяжести НК |

||

|

НК (стадия) |

2,45+ 0,15 |

2,57+ 0,14 |

|

Т (тяжесть) |

1,52+0,18 |

2,15+ 0,15 |

|

Показатели ЭхоКГ |

||

|

КСР, см*** |

3,82 + 2,20 |

5,5+1,67 |

|

КДР, см** |

5,68+2,32 |

6,54+1,70 |

|

ПЖ, см |

2,52+2,03 |

2,66+1,30 |

|

ЛП, см |

4,17+1,86 |

4,61+1,80 |

|

ЛП/А** |

1,17+0,06 |

1,45+0,08 |

|

ЛП/КДР |

0,75+0,04 |

0,71+0,03 |

|

ЛП/КСР*** |

1,14+0,07 |

0,84+0,03 |

|

КСО, мл*** |

68,5+9,65 |

154+10,6 |

|

КДО, мл** |

68,5+16,4 |

224+13,1 |

|

УО, мл** |

55,2+1,67 |

69,7+3,89 |

|

ФУ, % *** |

33,4+1,74 |

15,6+0,66 |

|

МОС, л/мин* |

8,22+0,70 |

6,38+0,37 |

|

САД/ КСО*** |

2,99+0,42 |

1,03+0,09 |

|

ММЛЖ, г |

196,0+12,60 |

210+15,1 |

|

ММЛЖ/St, г/м2 |

100,0+6,72 |

107+9,08 |

|

ИОМ** |

0,86+0,07 |

1,14+0,07 |

|

Qm* |

258,0+14,5 |

311+15,2 |

|

ЗСЛЖ / КДР*** |

0,30+0,03 |

0,20+0,01 |

|

ИФС1, г/мл |

2,21+0,21 |

3,14+0,26 |

|

ИФС2, г/ мм рт. ст. |

3,36+0,31 |

4,16+0,34 |

*- достоверность различий

р <

0,001

**- достоверность различий

р < 0,01

***- достоверность различий

р < 0,05

В

группе с сохранной сократительной функцией ЛЖ тяжесть НК в основном обусловлена

показателями гипертрофии - ММ, ММ / St

и перегрузкой кардиомиоцитов давлением ИФС2 (редкая

пунктирная линия), а также выраженностью дилатации/перегрузки ПЖ (частая

пунктирная линия). Эти связи можно трактовать следующим образом.

перегрузка миокардиоцитов

давлением, как и в случае артериальной гипертензии, вызывает их гипертрофию,

причем вначале с увеличением миокардиальной

жесткости, а затем, с появлением характерных для нефизиологичной

гипертрофии нарушений процессов расслабимости [4],

уменьшается податливость (compliance) [18] миокарда, начинает увеличиваться и камерная

жесткость ЛЖ, затрудняется приток крови к нему. Как следствие - растет давление

в легочной артерии, и здесь тяжесть синдрома НК уже зависит от состояния ПЖ.

Т.о.,

в целях профилактики и своевременной диагностики синдрома ХНК с сохранной

сократительной функцией ЛЖ, наиболее часто встречающегося при АГ, необходимо

контролировать в динамике ММЛЖ, состояние ПЖ, нагрузку давлением на кардиомиоциты ИФС2 и систолический объем ЛЖ, а при уже

развившемся синдроме - добавлять к терапии препараты или пересматривать ее с

целью обеспечения влияния на означенные показатели, улучшения расслабимости и снижения давления в системе легочной артерии.

Таким требованиям на настоящий момент времени отвечают антагонисты кальция,

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и,

возможно, блокаторы a2-рецепторов.

Что

же касается третьей задачи настоящего исследования, то использование

непрерывной цифровой шкалы для оценки тяжести НК более удобно и перспективно по

следующим соображениям.

- Для практических целей:

Нередко

врачи ставят не точную стадию НК по критериям Стражеско

- Василенко, а обозначают ее как I-II или IIA-IIБ

и т.д. При сравнении таких показателей в динамике нельзя сказать, насколько

лучше или хуже стало больному. Применение же цифрового индекса тяжести в виде

(например) 1,82, позволяет выразить тяжесть количественно, сравнить показатели

в динамике, точно оценивая в цифровом выражении результаты лечения: например,

до лечения - 1,82; после лечения - 1,45; разница - 0,37. Кроме того, цифровой

показатель в непрерывной шкале более гибок и чувствителен. Это наглядно видно из табл. 2.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции r между показателями тяжести нк и некоторыми исследуемыми признаками

|

Признак |

Тяжесть (Т) |

НК (стадия) |

||

|

1 группа |

2 группа |

1 группа |

2 группа |

|

|

ЧСС |

0,345 |

0,408 |

0,164 |

0.406 |

|

ЛИИ |

0,114 |

0,131 |

0,189 |

0,363 |

|

КДР ЛЖ |

0,494 |

0,613 |

0,382 |

0,508 |

|

КСР ЛЖ |

0,635 |

0,649 |

0,513 |

0,492 |

|

ЛП |

0,357 |

0,559 |

0,419 |

0,479 |

|

ЛП / А |

0,172 |

0,547 |

0,311 |

0,369 |

|

ЛП / КДР |

- 0,032 |

0,181 |

0,114 |

0,179 |

|

ЛП / КСР |

- 0,266 |

0,074 |

-0,96 |

0,125 |

|

ПЖ |

0,531 |

0,415 |

0,738 |

0,470 |

|

ПЖ / КДР |

0,304 |

0,103 |

0,552 |

0,233 |

|

КСО |

0,616 |

0,651 |

0,504 |

0,497 |

|

КДО |

0,487 |

0,619 |

0,378 |

0,518 |

|

КСО / КДО |

0,655 |

0,429 |

0,563 |

0,217 |

|

ММЛЖ |

0,601* |

0,044 |

0,488 |

0,045 |

|

ММЛЖ / St |

0,615* |

-0,001 |

0,494 |

-0,020 |

|

ИОМ |

0,018 |

0,419 |

--.021 |

0,251 |

|

Qm |

0,029 |

0,352 |

0,0763 |

0,194 |

|

ЗСЛЖ / КДР |

-0,009 |

-,4342 |

-0,044 |

-0,316 |

|

ИФС1 |

0,236 |

-0,247 |

0,225 |

-0,278 |

|

ИФС2 |

0,489 |

0,042 |

0,357 |

0,006 |

*различия коэффициентов

достоверны с р

< 0,05

По

показателю НК группы практически не различимы, в то время как по показателю Т

видны очень существенные достоверные различия.

- Для исследовательских целей:

При

статистической обработке данных дискретные, ранжированные показатели можно

оценивать только непараметрическими критериями, при этом некорректно

использовать параметрические методы: t-критерий

Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона, т.к. имеется большая вероятность

получения ложных результатов и можно прийти к неверным выводам.[6].

- Для контролирования процесса:

Перспектива

формализации историй болезни, развитие компьютерных технологий позволяют врачам

контролировать патологические процессы с помощью таких современных методов,

как, например, метод контрольных карт [8, 1б], но для этого необходим

количественный критерий,

В

Японии, признанном лидере в применении статистических методов повышения

качества, разработаны максимы статистического образа мышления [10]. Вторая

максима гласит: выражайте факты в количественной форме, непосредственно связанной

с применением конкретных процедур измерений, а не с помощью слов и эмоций.

Выводы

ХНК

с сохранной сократительной функцией ЛЖ среди наиболее распространенных

заболеваний сердца чаще встречается при АГ как основном диагнозе, так и в тех

случаях, когда АГ выступает в качестве сопутствующей патологии.

1.

Имеется ряд особенностей в клинической картине НК с сохранной сократительной

функцией, касающихся, в основном, частоты проявлений симптомов и не имеющих

значения в дифференциальной диагностике 2-х форм НК. В настоящее время

прерогатива в этом вопросе в широкой медицинской практике должна принадлежать

анализу расчетных показателей по данным ЭхоКГ.

2.

Доминирующим фактором, вызывающим симптомы ХНК при сохранной сократительной

функции ЛЖ, по видимому является, чаще всего обусловленная миокардиальной

гипертрофией недостаточная расслабимость миокарда,

приводящая к повышению жесткости миокарда ЛЖ.

По

сути, это один из механизмов диастолической недостаточности

ЛЖ.

3.

Для профилактики развития ХНК с сохранной сократительной функцией ЛЖ у

пациентов с АГ и контроля за этим процессом, можно рекомендовать динамическое

наблюдение по ЭхоКГ за показателями гипертрофии ЛЖ,

состоянием ПЖ, давлением в легочной артерии и нагрузкой давлением на кардиомиоциты,

4.

При сравнении методик количественного выражения тяжести синдрома НК для

удобства сравнения показателя в динамике и для целей анализа, удобнее

пользоваться методом, выражающим показатель в непрерывном количественном ряду,

нежели в дискретном виде.

Литература

1. Аладашвили А.В. // Тер. архив.- 1989.- N 9.-

С.153-157.

2. Волынский Ю.Д., Курочкина А.И. //

Вестник АМН СССР.- 1987.- N 1.- С. 84-93.

3. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова

М.А. Адаптационные реакции и резистентность

организма.- Ростов-на-Дону.: Изд. Ростовского Университета, 1990.

4. Капелько В.И. // Кардиология.- 1991.- N 5.- С.

102-109.

5. Кулаичев А.П. Stadia:

Руководство пользователя.- Москва,1989.

6. Леонов В.П., Ижевский П.В. Применение

статистики в медицине и биологии: анализ публикаций 1990-1997 гг. // Безбумажный

общемедицинский журнал.- http://www.соr.пеvа.ru

7. Меметов Дж. К., Сметнев

А.С., Голицын С.П. // Кардиология.- 1992.- N 11-12.- С. 75-78.

8. Макино Т., Охаси М.,

Дока Х., Макино К. Контроль качества с помощью

персональных компьютеров.- М.: Машиностроение, 1991.

9. Моисеев В.С.,Сумароков

А.В., Стяжкин В.Ю. Кардиомиопатии.-

М.:Медицина,1993.

10. Статистические методы повышения качества

/ Под ред. Хитосе Куме.- М.: Финансы и статистика,

1991.

11. Тестемицану А.Н. // Тер. архив.- 1983.- N 5.- С. 130-134.

12. Шиллер Н., Осипов М,А. Клиническая эхокардиография.- М.: Мир, 1993.

13. Шкарин В.В. Диастолические

параметры ЛЖ в оценке острого поражения миокарда: Тезисы докладов VI

Всероссийского съезда терапевтов.- Горький, 1989.- С. 138.

14. Шкарин В.В. Щепетев

И.В., Зотов С.А. Каталог программных средств для решения медицинских

задач.- 1990, Рига: Medsoft.- С. 33.

15. Шкарин В.В. Многофакторная компьютерная оценка

прогнозирования эффективности фармакотерапии больных стенокардией напряжения: Дис... канд. мед. наук. М., 1993.

16. Шкарин В.В.

Принцип "КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ" в управлении гипотензивной терапией у

пациентов с артериальной гипертензией // Безбумажный общемедицинский журнал.- http://www.cor.пеvа.ru

17. Doucherty A. H.,

Gerard V., Naccarelli, Elayne

L. Gray et al. Delay heart failure with normal systolic function // Amer.

J. Cardiol.- Vol. 54.- Р.

778-782.

18. Ваsil S., Lewis М.D., Mervyn S., Gotsman

М.D. // Amer. Heart J.- 1980.- Vol. 99,

N l.- Р. 101-112.

19. Dahan М., Paillole С., Vaur

L., Gourdon R.

Insuffissance cardiaque diastolique. Mal connue tres frequente et de traitement different de 1'IVG classiqui

// Rev. Prat. (

20. Fetnat М., Fouad

М.D. Left ventricular diastolic function

in hypertensive patients // Сirculation suppl.-Part 2.- Vol. 75., N 1.- 1987.- Р. 148-175.

A Comparative analysis of

Clinico-Instrumental Particularities of Chronic Heart Failure Forms with Safe

and Violated Left Ventricle Contractive Function

V.V. Shkarin

Summary

There was analysis of clinical and instrumental

particularities of 2 forms of chronic heart failure (CHF) with safe and

violated

Cardinal differences in the clinical picture were not

revealed, differences concerned only discovery frequencies and gravity of

manifestation one or another CHF symptoms.

The most often CHF with the safe contractile takes

place in the presence of an arterial hypertension being as a main disease or as

accompanying one a correlation between HF gravity factors and definite intraheart hemodynamic

parameters, mass miocardium of LV, LV morpho-functional

particularities are found.

Differences in mechanisms defining degree of HF

gravity in 2 its forms are shown. An

advantage of using numerical factor4 of gravity degrees in the unceasing scale

in the comparison with the factor in the discrete scale (on Strazhesko

- Vasilenco) was demonstrated.

|

|

Шкарин Владимир Вячеславович окончил I Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. В

1993 г. там же окончил аспирантуру по кардиологии. Доктор медицинских наук,

профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Нижегородской медицинской

академии, член редколлегий и редсоветов журналов "Нижегородский медицинский

журнал", "Вестник новых медицинских технологий".